《实施弹性退休制度暂行办法》第四条规定“公务员、国有企事业单位领导人员及其他管理人员,达到法定退休年龄时应当及时办理退休手续。”因此这几类人员不能选择弹性延迟退休。那么不禁要问,怎么界定国有企事业单位中的管理人员?我们可以从以下几个方面来界定国有企事业单位中的管理人员,并区分管理人员和一般工作人员:

一、国有企业的管理人员界定

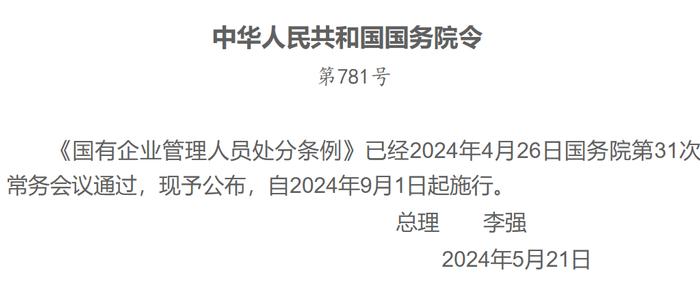

- 法律依据:《国有企业管理人员处分条例》(国务院令第781号)明确了“国有企业管理人员”的范围。

第一类:在国有独资、全资公司、企业中履行组织、领导、管理、监督等职责的人员。例如,企业的董事长、总经理、副总经理、部门经理等。

第二类:经党组织或国家机关提名、推荐、任命、批准等,在国有控股、参股公司及其分支机构中履行上述职责的人员。例如,由上级单位委派到控股公司的高管。

第三类:经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或研究决定,代表其在控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、管理、监督等工作的人员。例如,派驻到参股公司的财务总监。

监察法解释补充:

包括国有独资、控股企业及其分支机构的领导班子成员(如董事长、总经理、党委书记等)。

对国有资产负有经营管理责任的中层和基层管理人员(如部门经理、车间负责人、会计、出纳等)。

国有资本参股企业和金融机构中对国有资产负有经营管理责任的人员。

总结:国有企业的管理人员主要是指在企业中承担领导、管理、监督职责的人员,无论其具体岗位名称如何,只要符合上述定义,均属于管理人员范畴。

二、事业单位的管理人员界定

- 法律依据:《事业单位岗位设置管理试行办法》(国人部发【2006】70号)明确了事业单位岗位分类。

管理岗位:指担负领导职责或管理任务的工作岗位。包括各级职员岗位(如一至十级职员)。

专业技术岗位:指从事专业技术工作,具有相应专业技术水平和能力要求的工作岗位。

工勤技能岗位:指承担技能操作和维护、后勤保障、服务等职责的工作岗位。

管理人员的具体范围:

聘用在事业单位管理岗位上的人员,无论级别高低,均称为“事业单位管理人员”。

例如,事业单位的院长、副院长、科长、副科长、科室负责人等均属于管理人员。

三、管理人员与一般工作人员的区别

- 职责差异:

管理人员:主要负责组织、领导、管理和监督等工作,承担决策和协调职能。例如,制定政策、分配资源、监督执行等。

一般工作人员:主要从事具体的事务性或技术性工作,按照上级指示完成任务。例如,数据录入员、实验员、普通教师等。

岗位性质差异:

管理人员:通常属于管理岗位或领导岗位,需具备一定的管理能力和经验。

一般工作人员:可能属于专业技术岗位或工勤技能岗位,专注于某一领域的专业技能或操作能力。

考核标准差异:

管理人员:考核重点在于管理绩效、团队协作和目标达成情况。

一般工作人员:考核重点在于业务能力、工作效率和技术水平。

退休制度适用差异:

根据《实施弹性退休制度暂行办法》第四条,管理人员达到法定退休年龄时应当及时办理退休手续,不能选择弹性延迟退休。

一般工作人员则可能享有弹性延迟退休的选择权。

四、总结

综上所述,“国有企事业单位领导人员及其他管理人员”的界定是明确的:

- 国有企业管理人员:包括领导班子成员、中层及基层管理人员、对国有资产负有经营管理责任的人员。

事业单位管理人员:聘用在管理岗位上的人员,无论级别高低。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略