据新华社消息,近日以美国得克萨斯大学达拉斯西南医学中心及深圳华大生命科学研究院为主的科研团队,首次在多个物种中培育出一种新型干细胞系,并在此基础上生成世界首例马鼠嵌合胚胎。

据报道,在这一研究中,科研人员首先培育出了具有“Formative态”中间状态特征的稳定干细胞系XPSCs。

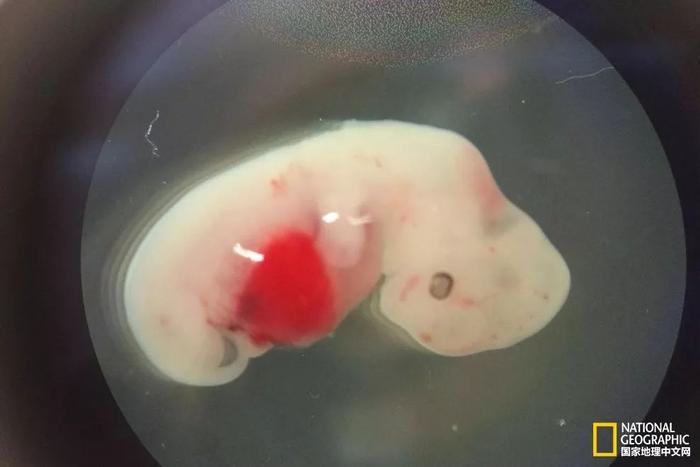

在此基础上,科研人员将马的XPSCs细胞注入小鼠胚胎中,成功培育出世界首例马鼠异种嵌合早期胚胎。

相关研究论文已在线发表在美国《细胞-干细胞》杂志上,论文通讯作者是得克萨斯大学达拉斯西南医学中心分子生物学系助理教授吴军。

这并不是最早的异种嵌合胚胎尝试,在2017年,吴军等人就已在美国《细胞》杂志上发表论文,宣布把人类干细胞注入猪胚胎中,首次成功培育出人猪嵌合体胚胎。

科学家开展嵌合体研究,是期望在异种器官移植和濒危动物保护方面发挥作用。

注入了人体细胞的猪胚胎

供图:JUAN CARLOS IZPISUA BELMONTE

嵌合胚胎发育成个体,就是嵌合体。

嵌合体在本质上是由两个或更多生物“个体”的细胞所组成的单个生物。

也就是说,嵌合体拥有两套DNA——能够编码产生两个独立的生物。

嵌合体并不总是人工的产物,世界上已存在多个人类嵌合体的例子。

今天就带大家了解一下——神奇的嵌合体现象。

两个受精卵,发育过程中,一个吸收了另一个,最终孕育成一个胎儿,并出生长大。

但被吸收的受精卵的DNA并未完全消失,还部分存留在这个长大的个体中,可能在皮肤,也可能在内脏,或者其他地方。

一个人,拥有两组DNA,两套免疫系统。

一个人,就是一对“双胞胎”。

这不是科幻现象,而是是事实。在科学上,TA们被称为“嵌合体”。

嵌合体,是发生在动物生殖发育领域的一种特殊现象,是指两颗受精卵融合在一起并最终成长为一个单独个体,也叫喀迈拉现象。

喀迈拉,希腊神话中的喷火怪兽,身体由狮子、山羊和毒蛇构成。

就是TA ↓

在遗传学上,嵌合体属于染色体异常类型之一,在高等动物中并不常见。

下面这位名叫泰勒·米林的美女模特,就是现在世界上最著名的嵌合体人。

正如图片所见,她的最鲜明标记,就是颜色分明的两种皮肤。

而大家看不到的,是她拥有的两组DNA,两套免疫系统。因为她携带了并未出生的孪生妹妹的基因。

人类嵌合体自然发生的一种方式,就是双胞胎中的一个将另一个吸收掉。

母体中同时受精的两个受精卵在胚胎发育初期,可能出现发育不均衡的现象,造成两个胚胎一强一弱,而极弱的一方可能会被强的同胞逐渐“嵌合”,融为一体,最终转变成同一个胎儿体内的器官或一小块组织,然而这个“同胞”始终携带着自己的DNA,因此这样的人身体中也就有了两种DNA成分。

但这些DNA成分存在哪里并不确定,也很难检测出来。因此大部分嵌合体人并不自知,发现自己是嵌合体人也多因为偶然事件。

比如:

2002年时有新闻报道称,一位名叫卡伦·基根的女士因为需要进行肾脏移植,与家人一起接受了基因检测,以确定是否有家庭成员可以捐献肾脏给她。

但是,检查结果发现,在遗传学上,基根甚至可能不是她儿子的母亲。医生发现,基根正是一个嵌合体——她的血细胞中具有一组与身体组织完全不同的DNA。

再比如,

2014年,一对夫妻通过试管婴儿得到了一个健康的宝宝,但DNA鉴定却显示这个孩子不是爸爸的。

通过进一步的基因检测才发现,这位爸爸是一位嵌合体,他的体内有两套基因组,而孩子的DNA正是来自于胚胎时期即被吸收的孪生兄弟。

目前全世界被报告出来的相关案例只有100例左右,有皮肤颜色一半一半的美女模特泰勒·米林,更多的是像上述案例中的隐形存在,还有比较特殊的嵌合体人,TA们由一男一女组成,甚至同时具备两套性器官。

听上去有点匪夷所思,但却是事实无误。

嵌合体在人类中很少见,在自然界却并不稀奇。

比如:

TA们都属于典型的嵌合体生物。

科学家对于嵌合体生物的研究已经持续了很长一段时间,他们研究和培育嵌合胚胎,先是动物嵌合体,而后是人类与动物的嵌合体。

2017年1月26日,科学家宣布首次成功研发出了人与动物的嵌合体。他们将人类细胞注入了猪的胚胎当中,并让TA存活了下来,在宿主动物体内生长。

这一成果与此次马鼠嵌合胚胎有同一支研究团队参与。

吴军说,新研究是对早期研究的进一步推进。培育出可高效用于异种嵌合的细胞系,能进一步推进异种嵌合研究及应用。

从科学研究的角度来说,这无疑是一项重大突破,过去,科学家从未在这方面取得成功。

研究TA的科学家认为,这一研究不仅能够帮助解决大量棘手的生物学问题,更有希望解决捐献器官供体严重不足的现实。

而在现实当中,这种半人半动物的生物体研究,承受着巨大的伦理争议。在科学研究中、在社会公众中,都不乏大量的持反对意见者。

科学研究正是如此,充满挑战,也充满争议,社会的进步也正来源于此。

这并不是一件容易的事,它还有很长的路要走。

吴军说,团队正在尝试获取濒危物种白犀牛的诱导多能干细胞,并使其分化为原始生殖细胞,以期恢复该物种在自然界的可持续性。

资料来源:新华社、科技日报、新浪科技、知乎、国家地理中文网、环球时报等

图片均来源于网络

编辑:高高

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略