本文来源:新湖南。作者是李云是清华大学物理系学士、美国斯坦福大学材料学博士。文章介绍了李云博士利用现代科技将中医脉诊数字化的尝试。通过传感器记录脉搏波形,并利用计算机分析,将脉诊从依赖经验的“摸手腕”转变为可测量、可分析的“测波形”,为中医诊断提供更科学的依据。这项技术已在脉诊教学、临床辅助和科研中应用,有望推动中医走向世界。

中医把脉已有两千多年历史,医生通过手指感受手腕脉搏的细微变化,判断患者身体问题。但这种方式依赖个人经验,难以量化和标准化。如今,李云团队用生物物理技术破解了脉搏的“密码”——通过传感器记录脉搏波形,再用计算机分析,让脉诊变得像测血压一样直观。

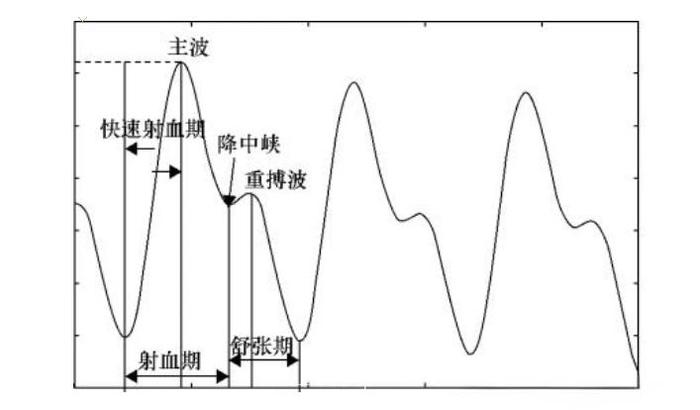

桡动脉会因为心脏的跳动产生有规律的压力波,这也就是医师通过脉诊感受到的脉搏。倘若使用专业的压力转换器对这一过程进行监测,便能够清晰地观察到一条随时间变化的压力波曲线。这条曲线也跟我们平时所说的血压有关,然而,传统血压计只测量最高和最低值,完整记录波形后能发现更多健康线索。现代技术通过精确捕捉这些数据点,能够更全面地分析脉搏信息,从而为中医诊断提供更科学的依据。

挠动脉处压力传感器测量到的曲线

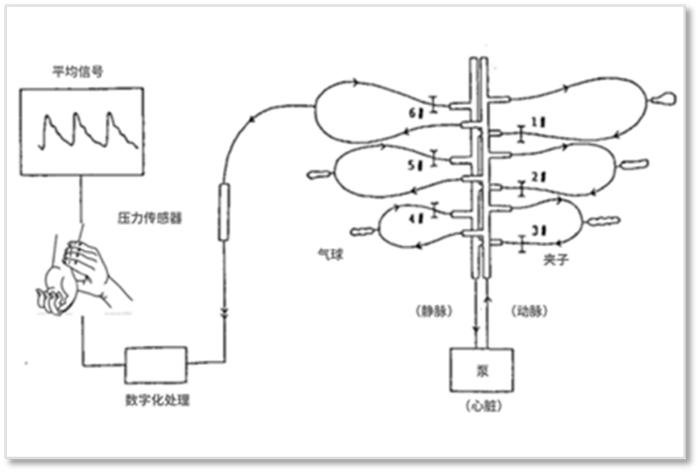

早在20世纪80年代,王唯工教授便巧妙地运用气球与软管模拟人体器官和血管,通过模拟实验,成功证实了通过局部血压波能够有效推断出整个心血管系统的运行状态。

王唯工教授设计的气球与软管模拟人体实验

王唯工教授还创新性地提出了“气血共振”理论:器官和经络有特定振动频率,当心跳频率与之匹配时,血液循环最顺畅。若某个器官能量过高(偏阳)或过低(偏阴),波形分析就能揪出问题。

李云的团队还用这项技术做了个有趣实验:测量一位52岁感冒患者的脉搏波,结果显示,他的肺经、膀胱经能量明显偏高(红色标记),而脾经能量偏低(黄色标记)。这与中医理论完美对应——感冒初期,病毒入侵膀胱经导致能量升高;随着病情发展,肺经和肾经也受影响,同时身体抵抗力下降(脾经能量降低)。这项实验不仅验证了中医“外感病传变”的规律,还让医生能通过数据调整治疗方案。

目前该技术主要用于脉诊教学、临床辅助及临床科研,它可以帮助医生更准确地判断病情,还能在中医的慢病管理和治未病方面提供及时的监测和治疗观察。当古老中医遇上现代科技,脉诊不再是“玄妙手感”,而是可测量、可分析的健康数据。这场跨界合作,或许能让中医真正走向世界!

专委会的职能是普及AI大数据思维,传播AI大数据知识,聚集AI大数据产业资源,支持母校AI大数据方面的教学与科研,为学校科技成果产业化架起桥梁;为在校学生提供职业规划、专业能力方面的指导,促进AI大数据专业人才培养;搭建校友间AI大数据产业链的思想碰撞与资源对接平台,促进AI大数据产业链各环节校友的良性互动;推动AI大数据技术与方法与传统产业的需求相结合,促进传统产业加速转型升级以及社会各界的数据连通与开放,引领AI大数据领域创新和创业,为中国AI大数据产业发展做出应有的贡献。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略