“园区”和“社区”,前者指向经济,后者指向生活。无论空间形态,还是具体功能,原本都是大相径庭。

1月29日,在杭州高新区(滨江)物联网小镇,物联网产业社区正式挂牌启用。从产业园区到产业社区,一字之变背后,意味着这里不仅集聚高密度产业,还要融入了各类生活配套,甚至参照建制社区搭建了治理组织架构,从而实现产业业态、城市形态、人才生态“三态融合”。

物联网产业社区,是一个随着产业升级、城市转型而来的新型社区。它因产业功能而生、因生活功能而融。但意义不止于此,以更宽广的视角看,“十四五”时期,对于加快打造产业创新优势和创新生态优势的浙江而言,从物联网产业社区身上寻找创新生态的跃迁路径,或许更值得观察。

形态·进阶

物联网产业社区位于物联网小镇核心区,北至江南大道,南至联慧街,西至共联路,东至西兴路,以智慧e谷为核心,由聚光科技、芯图科技、和仁科技、海康威视、诚高大厦等产业板块组成。从空间形态判断,与产业园区并无差异。

产业社区与产业园区,到底有哪些区别?我们从物联网街和物联网小镇说起。

物联网街,被称为浙江“最牛科技街”,全长1791米,两侧分布着1350家企业,其中上市企业15家,总市值近万亿元。站在物联网街,你一脚踩下去,便是1.37亿元。

如此之高的产业密度,是一个典型的产业园区。但在全国不少地方,一些传统产业园区由于优先发展生产功能,往往忽视了生活、生态功能,造成产业发展与城市发展相对割裂。

相较于传统产业园区,物联网小镇走过了“求同存异”的10年。

“同”,是都在追求产业快速裂变。物联网小镇,是全国首批成立的物联网产业园。杭州乃至浙江,之所以能被称为中国物联网产业先行者,很重要的一个原因,便是物联网小镇的诞生和壮大。在小镇仅1.4平方公里的产业核心区内,集聚500多家科技企业、94家国家高新技术企业、7家独角兽和准独角兽企业,一个圆点支撑浙江杭州在中国物联网产业界闪耀。

“异”,是物联网小镇追求的不仅仅是产业裂变,更是产城融合。也可以说,物联网小镇本身已经是产城融合的经典之作。一位曾在深圳、上海先后创办上市企业的老总,10年之前选择了物联网小镇所在的滨江。他曾如此描述自己的原因:“出了园区就是小区,早晚高峰不用花上几个小时奔波,产城融合做得太好了。”

“呱呱坠地”的物联网产业社区,虽是新生,却可视作产城融合的再次进阶。

在物联网产业社区里,高高低低的商业楼宇内,除了大大小小的企业,还冒出了“一滨办”、议事厅、常青树健康屋、咖啡馆、中餐厅、洗衣坊、四点半课堂、心灵驿站等生活配套,涵盖衣、食、住、行等方方面面。大到小孩的就学、身体的疗养,小到衣物的换洗,都能够在产业社区当中一站式搞定。

在杭州高新区(滨江)民政局党委书记、局长戴灿东看来,产业社区最大的突破,是许多生活配套,突破了原本的定义和功能,成为了产业要素。

它不仅打破了产业园区固有的空间形态,使得高楼大厦不再只是冰冷的生产空间,而是成为了便利生活的必需;更重要的是,它还依托各个功能串点成线、成面,打破了园区地理边界,空间更开放、生态更多元,将产业反映的空间形态与城市的各个层面融合起来,是未来产城融合布局的创新空间模式。

如果像其他省份的产业社区一样,仅是重组功能,此件新生事物算不上一个具有巨大创造性的产物。十分新奇的是,物联网产业社区启动时,同步设立了物联网产业社区党组织、治理委员会、新阶层自治联盟、公共服务工作站。

这种治理体制,巧妙参照了建制社区“三位一体”的组织架构,而产业社区党组织和自治组织的成员,几乎全部来自新阶层,他们今后将成为产业社区的治理主体。可以预见,参与治理的过程,也将是一个重塑创新生态甚至重塑发展模式的过程。

生态·跃迁

浙江探索构建新发展格局有效路径,要实现从资源拉动向创新驱动跃迁、从抢占市场向创造市场跃迁。跃迁之路,不是随便敲敲打打就能成功,必然创造模式、输出样板。

物联网小镇是杭州重要的创新样本。在小镇一座座鳞次栉比的高楼里,“藏”着的是高科技企业的总部或研发部门,长期以来研发投入占营收比重在10%左右,打造了以新一代信息技术为主的全产业体系,为高科技的产业化作了诸多诠释。

为什么这里创新勃发?在物联网产业园党委书记、发展服务中心主任史琼看来,“生态”至关重要。在过去10年,就像杭州高新区一样,物联网小镇发挥科技创新和综合服务功能,为企业搭平台、搭载体,依靠物联网产业的全产业链集聚,创造了不少新业态、新产业、新模式。

迭代升级的需求始终存在。再看物联网产业社区的诞生,目的也就更加显现了——助推产业生态向创新生态跃迁。

创新生态,有融乃大。可以预见,产业社区所改变的,是传统产业园区把生产功能作为最重要甚至是唯一功能的发展方式,促进产业功能与生活功能融合发展,成为创新生态不可分割的一环。

更为突出的社群属性,为产业社区内外部交流创造条件。

启动仪式上,物联网产业社区党组织和治理委员会共12名成员同时亮相。他们的身份特殊,既是来自企业的党员,也是来自新阶层联盟的成员,有研究生,也有90后高层次人才,有董事长、总经理,也有一线职工。这些“关键少数”,不仅会参与产业社区的治理,还会形成人流、物流、资金流、信息流交织的网络,为科技创新提供裂变机会。

接连打破的地理边界,构建了全维度的服务地图。

幼儿园设立在海康威视园区;健身中心和羽毛球馆设立在聚光科技二期;四点半课堂和咖啡馆、洗衣房设立在智慧e谷……不难发现,物联网产业社区强调的是空间开放和资源共享,以促进产业园区内部要素与外部环境的交换交流。

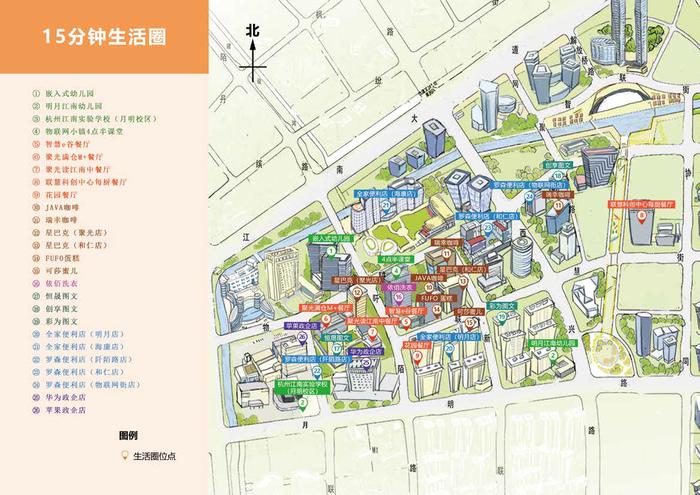

事实上,经过精心布点,物联网产业社区已经形成了“四个圈”地图,即15分钟生活圈、15分钟医疗圈、10分钟健身圈和10分钟阅读圈。

破立之间,产业园区向产业社区进阶,产业链式发展,创新生态优势更为巩固。期待不久的将来,这种富有创造性、复制性、示范性的产业社区,能够成为省内甚至国内其它产业园区的发展趋向。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略