现在的舆论环境日益复杂,关于女性议题,因为一张海报、一句话,甚至一个字眼翻车的案例不在少数。而且常常因为这些“污点”导致品牌好感度直线下降,甚至遭到抵制。

为了帮助大家避免这些常见的“踩坑”行为,根据以往翻车的营销案例,我总结了一份性别敏感词自检表,(有些也不一定是个词,也可能是一种现象或者行为)以供自查,希望能够帮助到各位。

红灯禁区

1 物化女性

“

指将女性当做物品来看待的一种思想。这种情况可以分为男性将女性物化看待和女性的自我物化。

① 称呼上——

尤物、(轻)熟女、少妇、小仙女、好嫁风、花瓶……

② 描述上——

如“乖”——带有命令和顺从色彩。

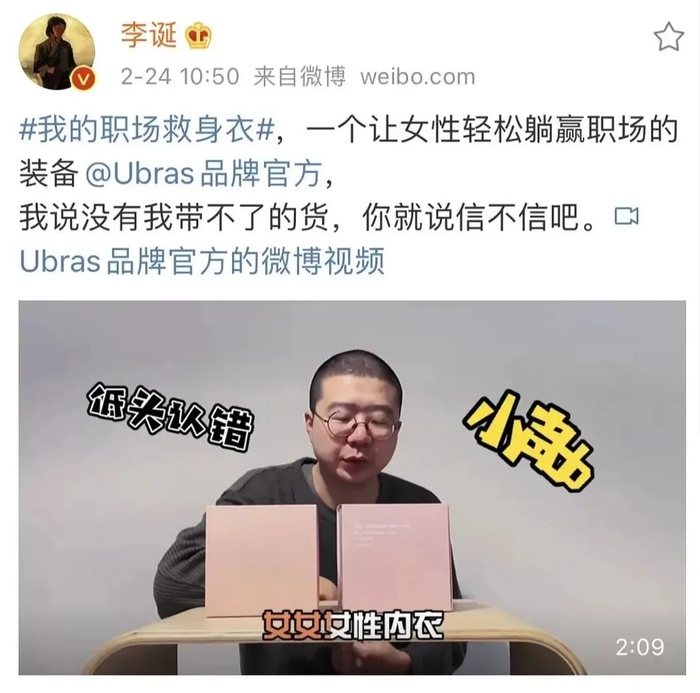

如“装备”——将女性职场发展与内衣强关联。

比作一些可交换的资源——

“买房子,送老婆”

“加入XX,美女同事多”

“把女性比作二手车”

2 刻板标签

① 一些性格偏见——

女生成了弱小的代名词,比如某个零食广告,男性一饿肚子,就变成了一个娇小虚弱的女生。

女生容易情绪化、恋爱脑,比如异地恋女生被劈腿后,下定决心使用某产品, 数天之后就又把“渣男”夺了回来。

比如女生逻辑能力不好,数学不好。

② 一些性别偏见——

“

任何把男女划归为两种评判标准的意识、描述,都是高风险词汇。

比如羽绒服广告,男性是长衣长裤,女性却是长衣短裤,露着大长腿(谁家冬天这么穿?)。

比如“粉红税”,把产品简单染成粉色就标榜女性友好。

比如“宝宝碗”,默认女性饭量小。

比如女性之间是敌蜜、雌竞、绿茶。

比如强调女性对男性的依附。

③ 一些职业偏见——

“

传统上男性主导的职业,忽视女性从业者的存在;或者其他职业相关的刻板印象。

女司机——技术不好、反应迟钝。

广告词:女司机也可以轻松驾驶↓

理工女——情商低、无趣。

女强人——强悍、温柔的反义词。

女秘书。

外卖小哥、快递小哥、滴滴司机,画面或文字描述中默认为男性。

……

④ 一些意识偏见——

“

通常为对女性角色的单一定义。

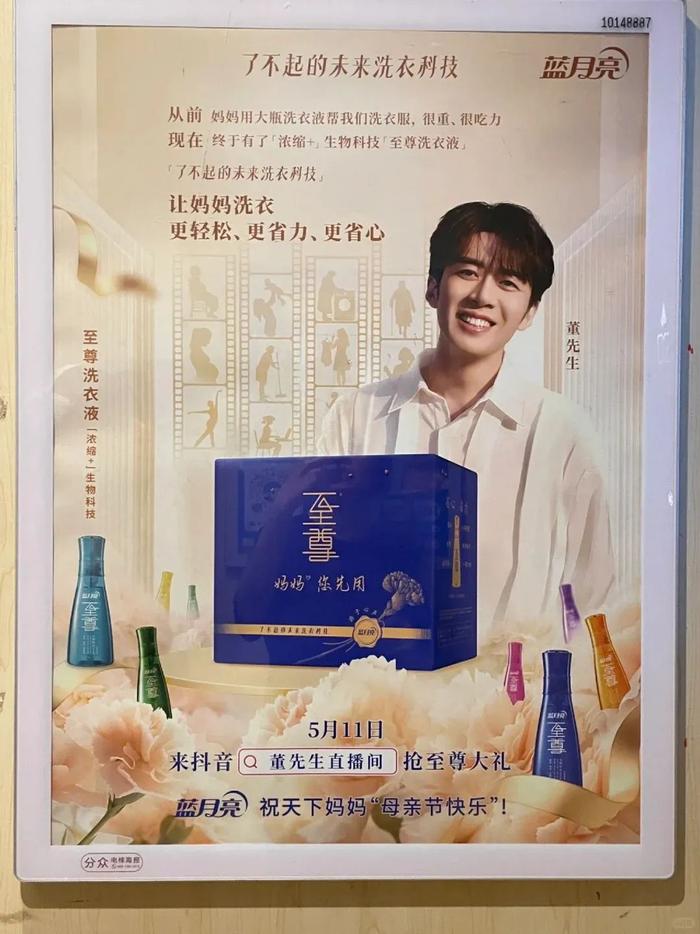

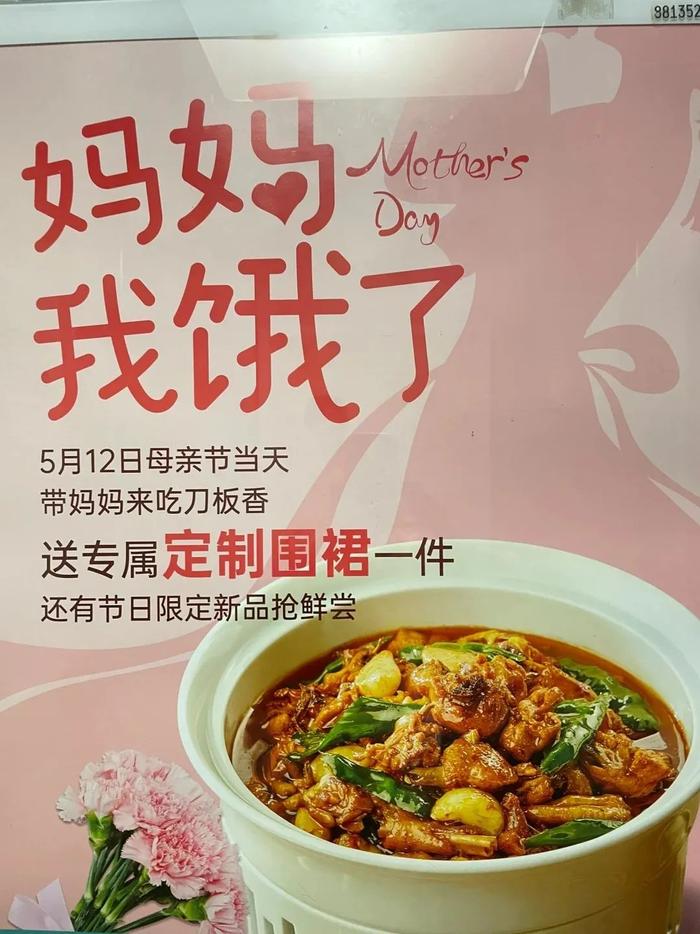

比如家务只属于女性,洗护、烹饪场景中妈妈永远是主角,或者说出男性“帮老婆、帮妈妈”做家务。

一张海报,五个雷点↓

比如默认妈妈带娃,广告中强调“解放妈妈的休闲时间”、强调“母婴”(母婴室)。

比如父亲节和母亲节的广告中,父亲总是户外活动,母亲总是家务和育儿。

3 低俗或者性暗示

这种广告在早期比较常见,直接以性感外形或擦边形式直白地吸引受众。在广告法升级后,这种现象逐渐减少。

但如今,更多是一些隐晦的、自以为不低俗的词汇描述。

比如赛百味去年的“女神夸夸贴纸”,里面有个谐音梗因性暗示被指低俗;

比如喜茶的新品“小奶栀”,因谐音而引发网友愤怒;

比如ABC的“比基尼安睡裤”,虽然出发点是为了实现穿衣自由,但无论从名称上还是卖点上,都与消费者实际需求相距太远,反而像以性感为噱头的无效创新。

以及,在拍摄手法、展现形式上以男性视角为主位,比如广告镜头刻意仰拍、或对准某个身体部位。

4 制造焦虑

“

当产品成为「自由」的必要条件,本质上都是在贩卖焦虑。

① 年龄焦虑——

剩女、大妈、老女人。

鲜肉、保质期、折价。

少女感、冻龄女神,暗示衰老负面性。

② 身体焦虑——

强调身体各方面都要完美。

“女人脚臭是男人的5倍”。

“沙滩身材”、马甲线、直角肩。

你的沙滩身材准备好了吗?↓

“手是女人的第二张脸”↓

“洗出少女粉”

以及,广告中仅呈现健全、年轻、苗条的女性形象。

③ 容貌焦虑——

“素颜能打”、“颜值即正义”,强调审美的单一标准。

比如,只有美女能得到帅哥的青睐,看到外貌不佳的女生,广告中的男性就吓得抱头鼠窜。

比如,即使素颜,但画面展现的是完美无瑕好状态。

“化妆让人更自信”的论调。

④ 婚姻/生育焦虑

“

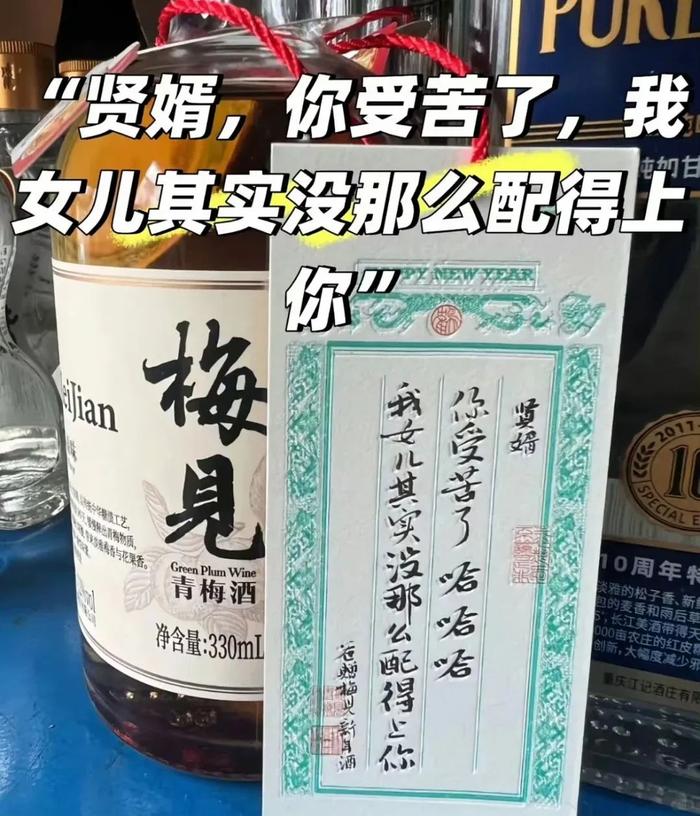

放大结婚生子对女性的价值,或者将女性困境极端化、变成消费产品的原因。

比如,婚纱广告暗示“女性人生巅峰在婚礼”。

比如,五个女博士讲“老公气我,喝”。

比如,生孩子讲“痛痛快快”。

(图源:爱慕广告片《反脆弱设计》)

(图源:爱慕广告片《反脆弱设计》)⑤ 带有性别对立的词汇

如“过度女性主义”“性别分子”(MAIA ACTIVE曾因类似表述引发争议)。

黄灯预警

1 赞美式陷阱

“像男人一样优秀”

“比男生更理性”

“用肌肉线条重新定义性感”

“职场花木兰”

“贤内助”

“女汉子”

“斩男色”

……

☆风险点:表面上看是中性,但实际上是强化男性主导的叙事。

素颜的底气、超能女人、「每个女性都值得闪耀」

☆风险点:还是把女性价值锚定在男性凝视下标准(瘦、白、精致、贤惠能干)

“职场妈妈”

☆风险点:暗示「平衡事业家庭」等隐含框架

2 过度保护表述

“女生应该被宠爱”、“男人赚钱养家”

☆风险点:强化性别角色分工

3 伪女权话术、表里不一:

“女王节”、“女神节”、“女生节”、“所有女生买它”

☆风险点:用消费主义消解节日意义

比如:“做自己的英雄,哪吒妈妈”

☆风险点:口号喊的支持女性,但实际执行还是停在传统思维上。

网友评:以充满道德奉献的帽子,遮住了女性个体

(图为龙之梦商场物料)

(图为龙之梦商场物料)比如,女性用品用男性代言

☆风险点:这些产品与女性的使用体验和需求密切相关,这种代言方式可能被认为是对女性需求的忽视。

4 责任转嫁

比如职场歧视被包装成「你要努力打破天花板」

比如生育痛苦被包装成「妈妈也可以很强大」

☆风险点:将结构性矛盾转化为个人能力问题。

5 过度自由

在营销活动中,加入男性讨论女性议题

避雷工具箱

1 场景测试法:

① 把文案中的“女性”视角替换成“男性”视角看是否合理,或者男性是否也需要强调这些

例:“男护士也需要关怀” vs “女护士更需要关怀”

② 去性别化:去掉「女」字后是否仍成立

例:「女强人」隐含「强本非女性特质」的偏见

③ 权力关系审视:词汇是否暗示服务/取悦他者

例:「斩男色」口红命名逻辑

2 多元审校

组建含不同年龄/职业/婚育状态女性的评审小组。

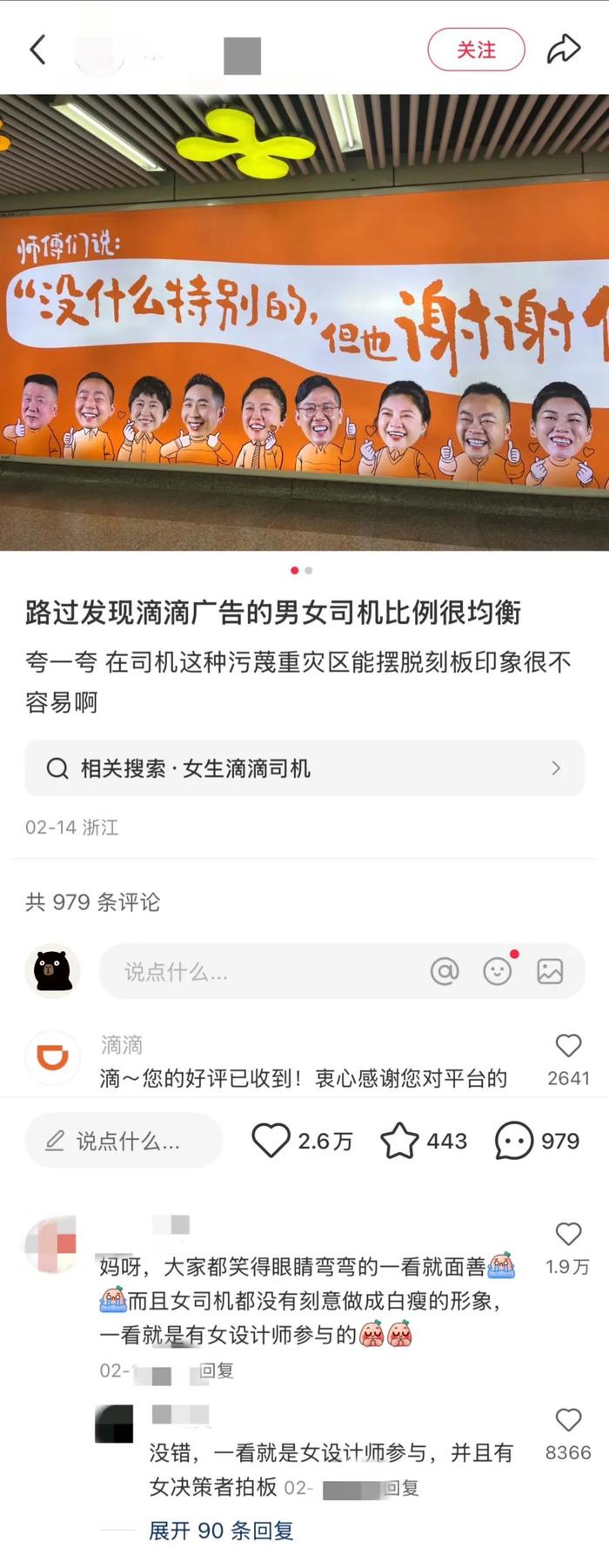

比如,滴滴最近的一则广告显示出男女比例相当的司机,被网友夸“肯定有女性领导参与其中”。

3 保持真诚,别抖机灵

两性议题本身是个严肃话题,过于抖机灵的表达会显得冒犯,品牌的表达需谨慎。

比如汉堡王层在社交媒体和一些报纸上登出了一张海报,海报中一半的篇幅是一行标题——“女人属于厨房(Women belong in the kitchen.)”。

随后展开是一行小字:餐厅后厨、高级餐厅中工作的依然以男性为主,在美国,只有24%的主厨是女性,而高级主厨中女性的比例只有7%,不用提全球知名的主厨大多都是男人。

汉堡王希望通过设置奖学金等方式,助力女性在餐饮行业中释放出更大能量。

汉堡王本来是想欲扬先抑,先抖个机灵输出明显会引发争议的文案,再画风一转、正儿八经传递活动核心内容。但在第一条推文发布时,就已经引发众怒,最后被骂的删图,聪明反被聪明误。

比起开争议玩笑,不如真诚的共情。

最后

也许有人会觉得,雷区这么多,女性是不是有点太敏感了?

但广告除了创造商业价值,也蕴含着一定的社会价值,它的意识形态、态度表达都在无形中影响着大众认知,用户“较真”的不是广告,是社会对女性的态度。既不是附庸、也不是取悦,而是看见。

这个态度,不止包含品牌在女性节日的正式发声,还有点点滴滴的小细节中,比如上述不少案例并非专属女性营销,但在表述上依旧有雷点。

如今,小内容虽然更容易与消费者链接、引发讨论,与此同时,它们也更容易被放大在公众舆论中。

在此也提醒品牌多上点心,星星之火可以燎原。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略