在中国,没有任何一个地方像西藏一样让人充满敬仰和向往,这里的雪山、圣湖、寺庙和经幡,构成了一幅神秘而又迷人的画卷。去西藏旅行成为了许多人心中的梦想!

我的朋友曾怀揣梦想出发,然后在朋友圈写下:

格桑花没开在玛尼堆上,先开在了呕吐袋里

本想用布达拉的台阶丈量灵魂

我的灵魂却卡在了 318 国道的急救站

原来要净化心灵

首先需要一个蓝色的氧气袋

当世居低海拔地区的人前往到海拔 2500 米以上的高原地区时,有人可能出现如头痛、头晕、心慌、胸闷、气短、乏力、食欲减退、失眠、恶心、呕吐、口唇紫绀等一系列不适症状。这就是急性高原反应,简称为急性高反。

急性高反一般在人进入高原后的 6-24 小时内出现,多数患者在高原地区 24~48 小时后,症状会逐渐缓解或消失。但是少数患者可能会出现病情加重,发展成高原肺水肿、高原脑水肿,最终可能会危及生命。急性高原反应、高原肺水肿和高原脑水肿也被统称为急性高原病。

当然,有急性肯定就有慢性。慢性高原反应多数是由急性高原反应症状迁延不愈而演变来的,部分患者则是进入高原后 4 个月以上才隐袭起病,体征可见某些器官或系统的轻度异常,如低血压、脉压减小、右心室增大等。慢性高原反应经脱离低氧环境及治疗,78% 的患者可治愈,其余患者可出现某些器官或系统的器质性损害,而演变成慢性高原病。

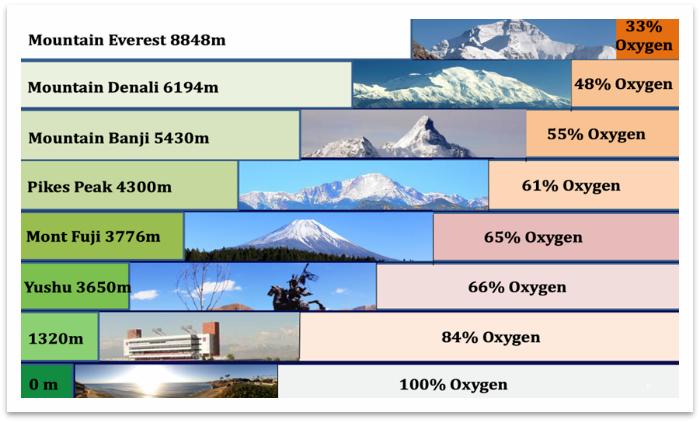

导致急性高原反应发生的最主要原因是随海拔上升而逐渐稀薄的空气,即低气压低氧。海拔上升,尽管空气成分并没有变化,但空气会越来越稀薄,如果我们定义在海平面时吸入的氧气含量为 100%,那么,在 8848 米的珠峰顶上,氧气含量将会锐减到 33%。

在这种极度缺氧的情况下,肺泡内氧分压也会随之降低,其对血液载氧、肺泡气体交换、氧合血红蛋白在组织中的释放速度产生直接影响,人体的很多机能也会随之发生变化,反应变慢、意识不清,甚至会有更严重的情况……这也是最著名的纪实性珠峰登山作品以《Into Thin Air》(中文译名《进入空气稀薄地带》)命名的直接缘由。

低温是仅次于低氧、低气压对机体影响较大的因素。高原地区昼夜温差较大,且气温随海拔高度的增加而降低。海拔每升高 1000 米,气温约下降 6℃。而低温使机体代谢率增强,耗氧量增加,成为诱发或加剧高原性疾病的重要因素。[1]

还有一个重要因素是大气中水分会随海拔高度的增加而减少。海拔 3000 米高度的大气中水分含量仅相当于平原的 1/3。海拔 6000 米高度大气中水分仅为平原的 5%。机体水分含量减少,致使呼吸道黏膜以及全身皮肤异常干燥,防御能力降低,容易发生咽炎、干咳、支气管炎、鼻出血等。

除了上述因素外,个体过度的体力劳动、精神情绪过度紧张、上呼吸道感染、饮酒、过饱、水盐摄入不当,以及作息规律的破坏等都是高原反应的诱发因素。

同样的健康和环境状况下,对于急性高反的发生与否个体有着显著的差异。

体重较轻、身高较矮的个体(如女性或瘦小者)急性高反的概率明显较低。这可能与这类人肺活量较小,基础耗氧量较低,在高原环境下更易维持氧供需平衡。相反,身材高大、肥胖或肌肉发达者,因代谢需求高,可能更易出现缺氧症状。

此外,差异还可能发生在遗传因素上。比如高原世居者(如藏族人群)发生急性高反的概率就远远低于第一次到高原的低海拔地区人群(如汉族人区域内)。因长期生活在低氧环境中,使高原人群生理结构已发生适应性改变,例如红细胞数量多、血红蛋白携氧能力增强。这种遗传优势使其对高原环境耐受性更强。

全基因组关联研究表明,[2] rs6756667 A 等位基因可能是一种增加高海拔地区相关缺氧适应性的等位基因,AA、GA 基因型的人比 GG 更能适应高原环境。

rs6756667 位于 EPAS1 的基因变异与藏族较低血红蛋白浓度及缺氧适应相关。这个变异使藏族人血红蛋白对氧的亲和力更强,可为组织和器官提供更充足的氧气,更不易发生急性高反。

此外,VEGFA 基因上的 rs3025039 位点与头痛有关,而头痛是急性高反诊断的最重要症状。有研究发现,rs3025039 TC/TT 基因型显著增加了中国患者缺血脑卒中后恢复不良的风险,这可能间接解释了 rs3025039 CT/TT 携带者出现头痛和急性高反风险较高的原因。

这些遗传点位的发现,让我们能通过基因判断一个人前往高原时发生急性高原反应的概率有多高。

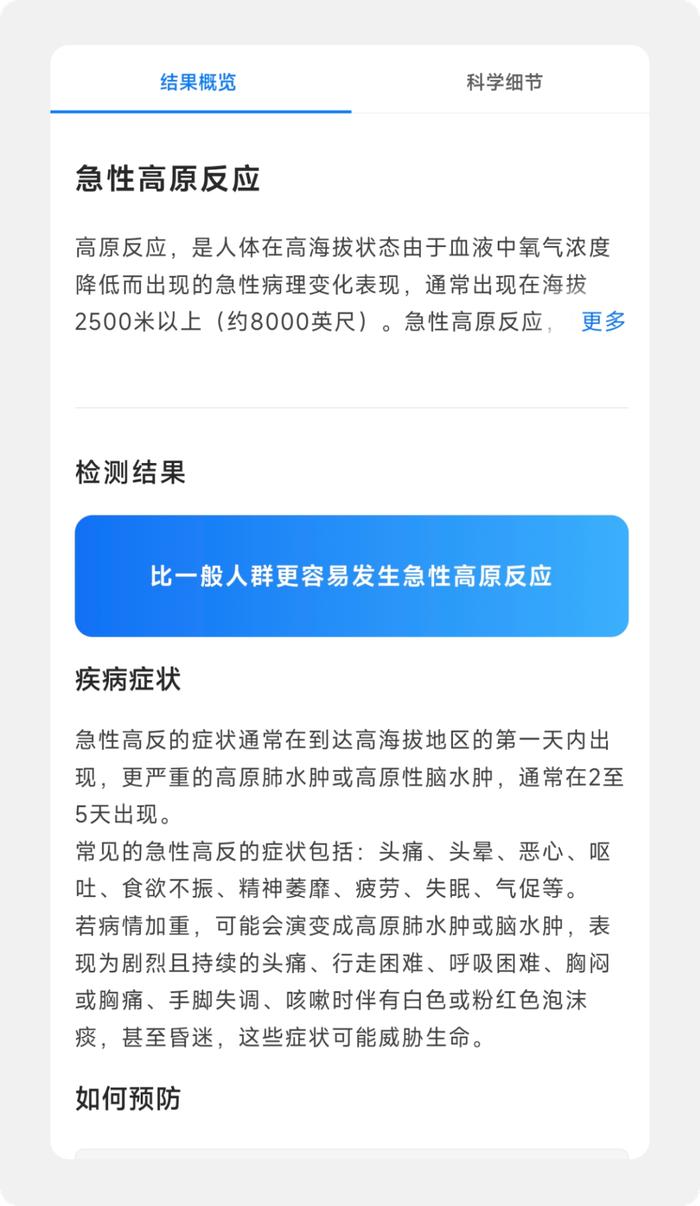

因此,最新版的 23魔方基因健康检测中推出了「急性高原反应」项目,让你了解自己身体对高原气候环境的适应能力。

⭐️项目上线:急性高原反应

应对急性高原反应最有效的方法就是有计划、有策略的适应海拔。如按照每天海拔逐渐 300-500 米的方式提高对高原低氧环境的适应,避免或减缓高原反应。

但如果你提前能够知道自己身体对高原环境的适应能力,相信你能够做出更完美的出行计划,获得一个更愉快的高原体验!

计划高原旅行前,不妨先测测您的身体适应指数!生成专属健康建议,让圣洁雪山见证您的无忧旅程~👇

参考资料

[1] 时静.如何预防高原反应[J].保健医苑, 2023(6):42-44.

[2] Zhang, JH., Shen, Y., Liu, C. et al. EPAS1 and VEGFA gene variants are related to the symptoms of acute mountain sickness in Chinese Han population: a cross-sectional study. Military Med Res 7, 35 (2020).

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略