3 月 28 日,在 “2025 中国超市周” 活动现场,胖东来创始人于东来说10亿净利润怎么都花不完的言论,引起关注。他透露,2025 年 1 至 2 月份,胖东来员工交完社保后平均工资为 9886 元,店长平均月薪更是高达 78058 元,且高管层工资普遍上调。

更引人注目的是,他提到企业年净利润预计达10亿元,且“花不完”,计划用于投资70亿元的“梦之城”项目及门店升级。这场高调宣言,不仅让零售业重新审视“高薪能否带来高效益”的命题,也折射出中国企业治理模式的分化与舆论场的复杂生态。

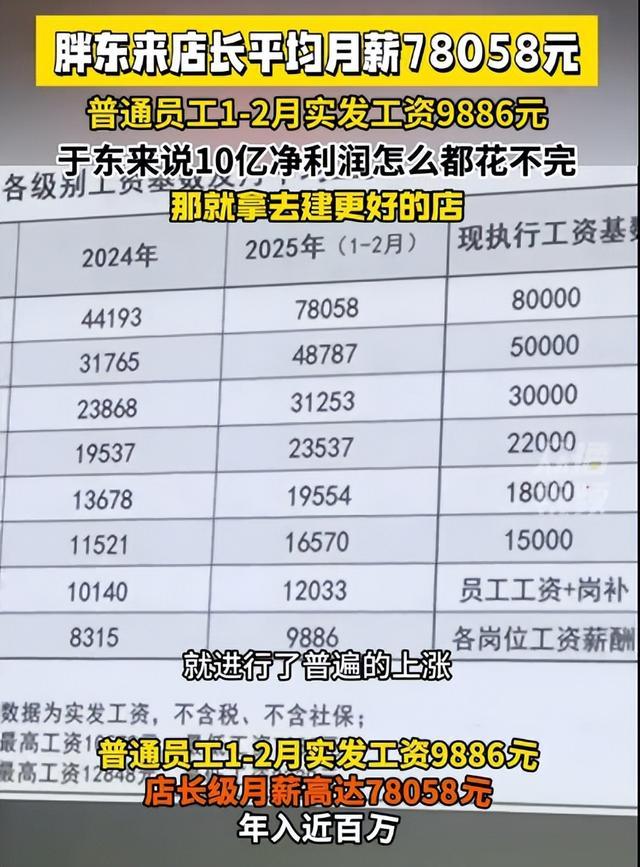

胖东来的薪资结构颠覆了传统零售业的认知。2025年1-2月,其基层员工税后月薪达9886元,较2024年的8315元增长19%,而店长月薪从44193元飙升至78058元,涨幅76%。这一调整背后,是于东来“员工第一”的管理哲学——他宣称将利润的绝大部分用于员工福利,而非股东分红或资本扩张。

例如,2024年胖东来营收170亿元,净利润8亿元,员工平均月收入超9000元,而2025年计划将销售额控制在200亿元以内,将10亿元净利润投入新店建设。这种“反资本逻辑”的经营策略,与其低至0.12%的月度离职率形成呼应,被网友称为“零售业乌托邦”。

与胖东来高调晒薪资引发的集体羡慕不同,华为问界系列车型曾因高调宣传智能驾驶技术,遭遇“有组织抹黑”。这种舆论战的本质,是行业竞争从产品较量升级为话语权争夺。而胖东来之所以未陷入类似争议,或许源于其“区域精品化”战略——仅在河南许昌、新乡等地开设门店,未直接威胁全国性零售巨头的核心利益。但若其“梦之城”项目推进全国扩张,能否避免成为下一个“舆论靶心”,仍是未知数。

有分析人士指出,胖东来的成功建立在多重特殊性之上:其一,区域市场垄断优势,许昌、新乡等地缺乏强竞争力对手;其二,“商超即景区”的体验经济模式,通过代客煎药、宠物寄存等服务提升溢价空间;其三,创始人于东来的个人魅力与集权管理,使其能绕过股东压力践行理想主义。

胖东来的案例为陷入“低价内卷”的零售业提供了新思路。其通过“服务做加法、规模做减法”,将库存周转率压缩至1.2天(生鲜类),以极致效率支撑高人力成本。这种“精细化运营”与“高情感价值”的结合,恰与山姆会员店的“精选SKU+会员制”形成东西方呼应。

然而,这种模式的普适性仍待检验——若胖东来跨出河南,能否在北上广承受租金与人力成本的双重挤压?当“周二闭店”“40天年假”遭遇资本市场的盈利拷问,理想主义是否会让位于现实压力?这些问题,或许比“10亿利润怎么花”更值得深思。

这场由薪资引发的讨论,最终指向商业的本质追问:企业的终极目标是为股东创造财富,还是为员工与顾客创造幸福?胖东来的实验给出了一个浪漫的答案,但市场的残酷性在于,浪漫往往需要实力护航。当网友呼吁“全国复制”时,于东来或许更应思考:如何在扩张中不让“乌托邦”沦为“空中楼阁”。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略